【周りと差がつく!】商品ラベルの作成で知っておきたいポイントをご紹介!

商品ラベルは消費者に商品情報やイメージを伝える重要な役割があります。特にラベルの素材と粘着性、デザインは、売上にも影響する大切な要素の一つです。

この記事では商品ラベルについて知りたい担当者様に向けて、周りと差がつく商品ラベル作成のポイントを紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

商品ラベルの役割とは

商品ラベルは単なる情報伝達のツールではありません。消費者が商品を選ぶ際に最初に目にする部分であり、商品の顔とも言えるものです。

ラベルは商品の成分や原材料、賞味期限など、消費者が知りたい情報を正確に伝えます。商品の高級感やカジュアルさなど、ブランドイメージを構築できるのも、デザインや素材の役割の一つ。目を引くデザインやキャッチーな言葉や見た目で、消費者の興味を引き、購買意欲を高めます。

このように、商品ラベルは商品そのものの魅力を最大限に引き出し、消費者に商品を選んでもらうための重要な要素です。商品のターゲット層やイメージ、ビジネス場面に合わせて、最適な素材やラベルデザインを選ぶことが大切になります。

商品ラベルを作成するのに重要な3つのポイント

商品ラベルを作成する際の重要ポイントは次の3つです。

- •素材を知る

- •粘着性

- •デザイン

それぞれ、どのようなポイントに着目すべきか紹介します。

素材を知る

素材は商品のイメージを左右するだけでなく、商品の質感や高級感も表現する重要な要素の一つです。商品ラベルを作成する際にはまず、どのような素材が商品に適しているか知ることから始めましょう。

例えば日本酒や和菓子なら、和紙風の素材が商品のイメージに合うかもしれません。一方、オーガニック食品であれば、ナチュラルな雰囲気を演出できるクラフト素材を使ってみると効果的です。

素材を選ぶ際は、商品のターゲット層やブランドイメージを考慮し、デザインとの調和も大切にしてみてください。また、印刷の品質やコストも考慮し、最適な素材を選びましょう。

粘着性

商品ラベルの粘着剤は、商品の種類や使用環境によって選び方が変わります。

粘着剤の種類は大きく分けると、永久接着(強粘着)タイプ、再剥離(微粘着)タイプ、再貼付タイプの3つ。さらに、冷食用や耐水用など、用途に特化した粘着剤もあります。

粘着力の強さは、ラベルが剥がれるのを防ぐために重要です。一方、剥がしやすさも、再利用やリサイクルの観点から求められます。また、耐水性・耐冷性など、使用環境に合わせた特性の考慮も必要です。

ラベルを作成する際は、商品の特性や消費者の利用シーンを想定し、最適な粘着剤を選びましょう。

デザイン

商品ラベルのデザインは消費者の目に留まり、手に取ってもらうきっかけとなる重要な要素です。

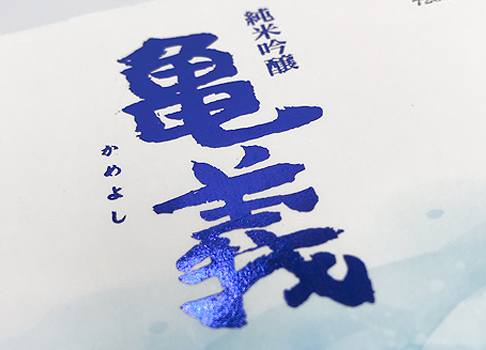

文字デザインは商品の特徴を視覚的に表現する役割があります。太字で力強さを表現したり、手書き風で温かみを表現したり、商品のイメージに合わせて文字のデザインを選びましょう。

様々な商品ラベルをチェックし、それぞれの魅力や特徴を学ぶこともポイントです。色々なラベルを知ることで、商品にマッチした効果的なデザインができます。

【①素材を知る】種類と特徴をご紹介!

商品ラベルの素材は「普通紙」と「合成紙」の2種類に大別できます。普通紙とは木材パルプを主原料として作られている普通の紙(一般紙)です。合成紙は石油から作られた合成樹脂(プラスチック)を主原料として作られています。

合成紙の外観は普通の紙と似ていますが、合成紙はプラスチックフィルムに似た特性を持っている点が特徴的です。

それぞれの素材の特徴は下表の通りです。

【普通紙】

|

素材 |

特徴 |

||||||

|

上質紙 |

一般的なコピー用紙、カラーバリエーション豊富、幅広い用途 |

||||||

|

コート紙 |

ツヤのある光沢紙、チラシやラベルで使用されることが多い |

||||||

|

キャストコート紙 |

表面に強い光沢を持つ紙、コート紙より光沢が強い |

||||||

|

アート紙 |

表面が艶やかで高級感、食品や化粧品ラベルに最適 |

||||||

|

和紙 |

日本らしさが出る紙、お酒やお菓子のラベルに最適 |

||||||

|

ホイル紙 |

直接アルミホイルを貼り付けた紙、アイキャッチ性が高い |

||||||

|

ホログラム紙 |

光の反射によって7色に変化する素材を使用した紙、色彩表現が豊かでオリジナル性に富んでいる |

||||||

【合成紙】

| 素材 | 特徴 |

| ユポ | 合成樹脂を主原料とした紙状フィルム、破れにくく耐水性が強い、冷蔵や冷凍食品、水周りの商品ラベルに使用される |

| ライメックス | 石灰石が主原料、環境に優しく、紙やプラスチックの代替素材、なめらかな手ざわりと目新しさがあり、特別感や高級感を出せる |

ユポとライメックスは環境に優しい?

ユポとライメックスは環境への負荷が低い素材と言われています。なぜそう言われているのでしょうか。環境に優しい理由を紹介します。

ユポ

ユポはプラスチックの一種でありながら、環境負荷の低減に貢献できる素材です。木材の伐採やCO2排出量を減らし、環境負荷を低減できる点が「ユポは環境に優しい」と言われる理由です。

従来のプラスチックと比較して、ユポはCO2排出量を約45%削減できます。一部製品には植物由来のバイオマス樹脂を使用しており、水や化学物質の使用量を減らせる点も特徴です。

紙で素材を作る場合に比べて、土壌・空気汚染などの環境負荷も抑えられます。

ライメックス

ライメックスは木材や石油に比べて天然資源の採掘量が少なく、生態系への影響を軽減できる素材です。

製紙プロセスに比べて、紙1トンあたりの製造で節約できる水の量はなんと97%。石油由来のプラスチックの使用量も減らせるため、CO2排出量を削減できる点も強みです。

しかも使い終わったライメックス製品は、リサイクル可能。リサイクルプロセスに戻すことで、循環型経済に貢献できます。

ライメックスは森林保護や水資源の保全、CO2削減など、様々な環境問題の解決に貢献できる素材として人気です。

【②粘着性】用途に応じて使い分けよう!

ラベルは粘着性(粘のつよさ)によって、使いやすさや貼りやすさなどが変わります。それぞれの特徴を知って、用途に応じて使い分けましょう。

一般糊

一般糊は紙やフィルムなど、様々な素材に広く使用される最も一般的な糊の種類です。

強すぎず弱すぎず、一般的な用途に適している、ほど良い粘着力が特徴。特に高機能な糊と比較して、コストパフォーマンスが高いと言われています。食品ラベルや封筒の封緘シールなど、様々な用途に使用できる、汎用性の高さも魅力です。

適した環境・用途は平面への貼り付け。曲面や凹凸のある面よりも、平面への貼り付けが適しています。ただし、高温多湿の場所や低温の場所では、粘着力が変化する可能性があるため、避けましょう。

強粘着

強粘着糊は一般糊よりも強力な粘着力を持ち、剥がれにくいのが特徴。屋外や金属など、環境条件が厳しい場所や、長期にわたって貼り付けておく必要がある場合に適しています。

強粘着の種類は「水溶系強粘着糊」と「溶剤系強粘着糊」の2種類。水溶系強粘着糊は屋内用で、紙素材によく使われます。水に弱く、耐候性はやや劣りますが、比較的安価です。

一方で溶剤系強粘着糊は屋外用。フィルム素材によく使われます。水に強く、耐候性に優れていますが、水溶系に比べて高価です。

どちらも表面が粗い素材への貼り付けなどに向いています。長期間屋外に貼り付けておく必要がある屋外看板や金属製品への貼り付け、冷蔵・冷凍環境での使用、木材やコンクリートなどに最適です。

弱粘着

弱粘着糊は一定期間後に糊を残さずに剥がせるように設計された糊です。「ふせんの糊」と言うと、イメージしやすいのではないでしょうか。

一般糊に比べて粘着力が弱く、剥がす際に糊が残りにくい点が特徴。一定期間後に、キレイに剥がせる、再剥離性も魅力です。非常に弱いものから、比較的強いものまで、様々な粘着力のものがあります。

使用できる用途は多種多様です。イベントポスター、商品サンプルへの表示など一時的な表示や、購入後に剥がす必要がある家電製品やガラス食器などに表示できます。

微粘着

微粘着は非常に弱い粘着力を持つフィルム素材です。製品に傷をつけずに剥がせて、ほとんど糊残りしません。

粘着力が非常に弱いため、製品にダメージを与えることなく、簡単に剥がせます。剥がした後に糊が残りにくいため、製品の美観を損ねません。

使用用途は家電製品などを出荷する際のラベルやレンズやプラスチック製品の表面を保護するフィルムなど。製品の価値を損なわずに、一時的な保護や表示を行う際に用いられます。ラベルを剥がした後も、清潔な状態を保つ必要がある製品での利用に最適です。

冷凍糊、解答糊

冷凍糊・冷食糊は冷蔵庫や冷凍庫などの低温環境下でも粘着力を維持する特殊な糊です。食品ラベルなど、冷蔵・冷凍保存される商品に貼る際に使用されます。

冷蔵庫や冷凍庫の低温でも粘着力が低下せず、しっかりと貼り付けできるのが特徴。低温環境下でも高い粘着力を保てます。食品に直接触れる可能性があるため、安全性の高い素材です。

冷蔵・冷凍食品のパッケージに貼る食品ラベルや、食品に関する情報を表示するラベルなどにも用いられます。冷凍庫に入れる商品には、ユポなどの耐水性のある素材と冷凍糊を組み合わせると効果的です。

部分糊

部分糊とはシールの一部にだけ粘着力のある糊のことです。POPシールのように、商品から飛び出させたい部分にだけ糊を残したい場合に利用されます。その他、商品の注意書きやイベント告知など、部分的に強調したい場合に用いられるケースもあります。

【③デザイン】商品ラベルのデザインにこだわろう

なぜ商品ラベルのデザインにこだわる必要があるのでしょうか。一般的にラベルデザインは商品の売上に直結する、次の3つの影響力を高めるために重要です。

- •自社の商品を手に取ってもらう

- •商品の中身と魅力を伝える

- •ラベルデザインで商品価値を高められる

それぞれについて、以下で詳しく紹介します。

自社の商品を手に取ってもらう

視覚情報が重要な現代では、商品ラベルは消費者の第一印象を大きく左右します。思わずシェアしたくなるような魅力的なデザインは、商品の認知度向上に繋がるからです。

商品ラベルのデザインは、自社商品を手に取ってもらうきっかけの重要な要素。商品の特徴を分かりやすく伝え、購買意欲を掻き立てるデザインが求められます。

「売れる」ラベルには「目立つ」「理解できる」「好感が持てる」の3つの要素が揃っているのが特徴。これらの要素を満たすと、消費者の心をつかみ、商品を選んでもらいやすくなります。

商品の中身と魅力を伝える

選ばれる商品ラベルは商品のメリットを分かりやすく伝えています。商品そのものをアピールするだけでなく、ターゲット層に響くデザインであることが重要です。売上に繋がる商品ラベル作成をするにはコンセプトやブランドイメージとマッチさせましょう。

ラベルデザインで商品価値を高める

パッケージデザインは商品の第一印象を決め、ブランドイメージを形成するうえで重要です。ターゲット層に合わせたデザインは、商品の魅力を最大限に引き出せます。

季節限定のデザインや、ブランドロゴの刷新など、パッケージデザインの工夫は、商品の売上向上やブランドイメージの向上に。また、あえてレトロなデザインにすることで、親近感やお得感のアピールも可能です。

ユーザーに手に取ってもらえるラベルデザインについては、下記のコラムでも詳しく解説しています。素材や加工の選び方について知りたい方はぜひ、読んでみてください。

ユーザーに手に取ってもらえるラベルデザインとは?

タカヨシの事例をご紹介

ここではタカヨシが過去に扱った商品ラベルの実例をいくつか紹介します。

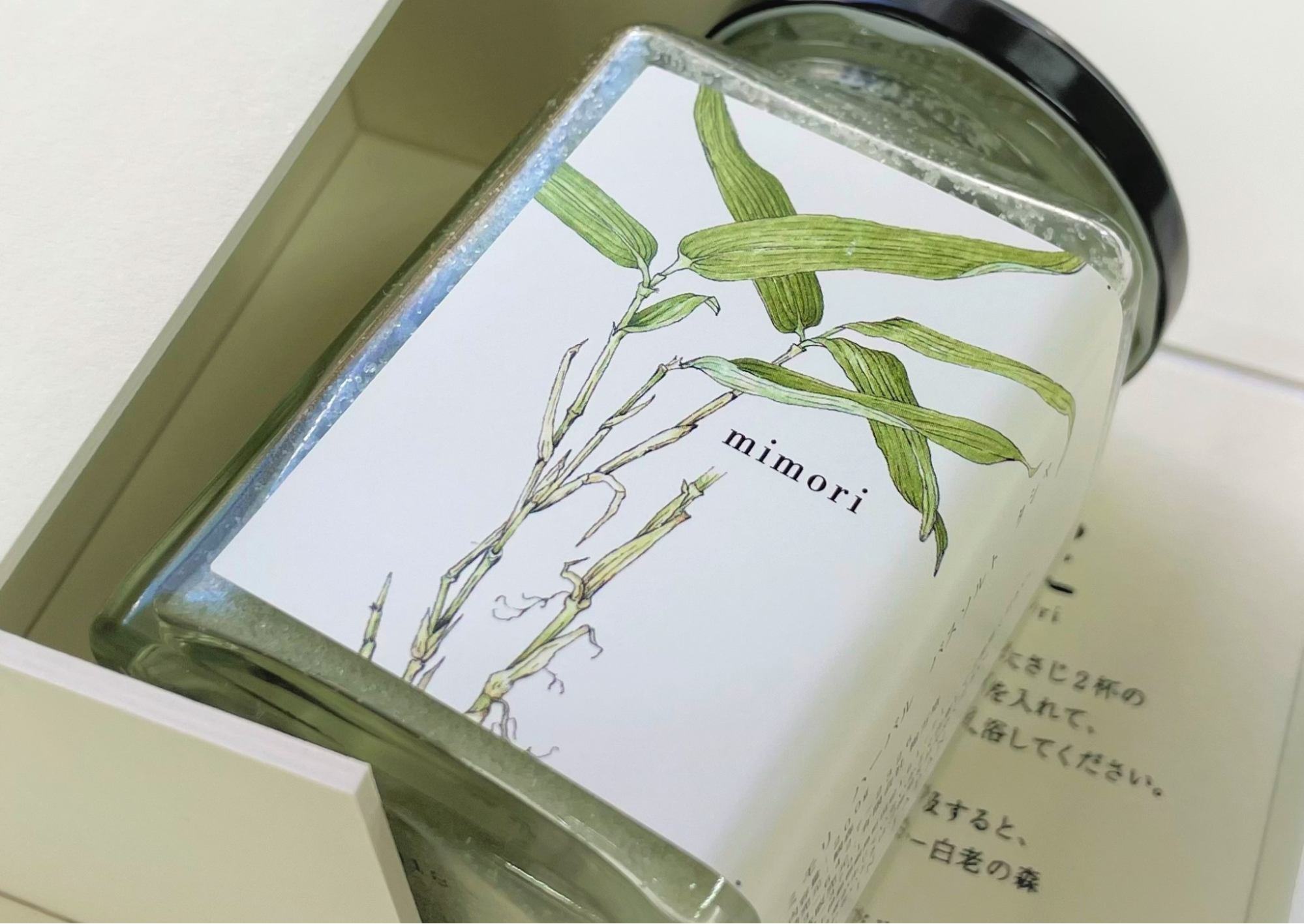

「mimori Herbal Bathsalt Tasha」LIMEX製ラベル

北海道白老町で活動されている観森様は、野草をはじめとした植物と塩のみを使用した、自然の美しさを凝縮したバスソルトを開発されました。

外箱からラベルまで、徹底的にプラスチックフリーにこだわり、素材選定が行われました。その結果、環境負荷の少ない素材として注目されているライメックス製のラベルを採用していただくことになりました。

印刷の際には、観森様にご立ち会いいただき、仕上がりについてご満足いただけました。

ライメックスはタカヨシでも取り扱っています。ご興味をお持ちの方はお気軽に資料をダウンロード(無料)してみてください。

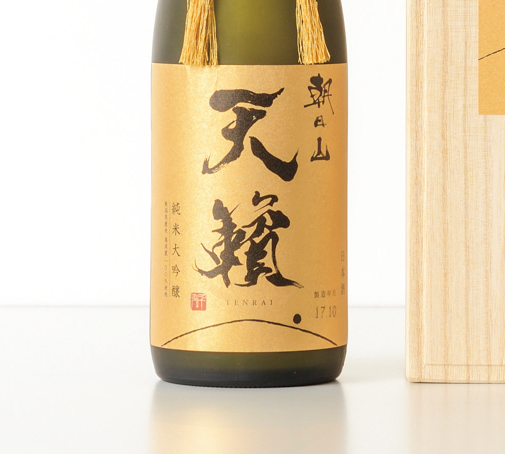

「朝日山 天籟 越淡麗 純米大吟醸」ラベル

新潟の自然と風土が育んだ酒造好適米「越淡麗」を原料に、朝日酒造様が製造する「朝日山」。

こちらはシリーズ最高峰の日本酒「朝日山 天籟 越淡麗 純米大吟醸」のラベルデザイン・印刷の制作事例です。表ラベルと桐箱ラベルのデザイン制作に加え、印刷までトータルでサポートいたしました。

日本酒ラベル・銀蒸着紙

商品の味わい、世界観を感じさせる日本酒ラベル。銀色の紙とエンボス加工で、商品の高級感を際立てた事例です。フルカラー印刷で、商品の味わいや世界観を視覚的に表現しています。

一目で記憶に残るデザインで、ブランドイメージを確立し、競合他社との差別化を図りました。視覚的な訴求力も高く、消費者の目を引くデザインです。

プロに相談しよう!

商品ラベルは自社で作ることも可能です。しかし、専門の印刷会社に依頼することで、耐久性や品質、デザイン性の高いラベルを作成できます。

素材の特性、印刷方法、デザインのトレンドなどは、専門的な知識がないと、なかなか難しいものです。

使用用途やコスト、環境への配慮など、様々な角度からアドバイスをしてもらえれば、お客様に最適な判断ができます。

商品ラベルは、商品そのものの価値を左右する重要な要素です。プロの力を借りることで、より魅力的なラベルを制作し、商品の売上アップに繋げられます。

使用用途やコスト、サービス内容など、様々な面から比較検討しつつ、まずはプロに相談しましょう。

まとめ

商品ラベル作成では素材と粘着性、デザインの3つがポイントです。今回紹介したタカヨシの事例やラベルの特徴などを参考に、自社にとって最適な選択を検討しましょう。

周りと差がつく商品ラベルを作成したい場合は専門的な知識やノウハウをもつプロからアドバイスを受けることをおすすめします。タカヨシでは経験豊富なスタッフがラベル作成に関するアドバイスを行っていますので、この機会にぜひご相談ください。

.jpeg)