- トップページ

- 広報誌ふうど

「ふうど(風土)」の編集は、主に私たちが暮らす新潟からの発信にこだわりを持ち、ものづくりの立場での人物・団体の想いや伝えたい技術などを発見、掘り起こし、皆様に郷土文化の素晴らしさを再認識していただくことを目的としております。

*画像をクリックするとPDFデータがダウンロードできます。冊子をご希望の方は下部フォームより問い合わせください。

バックナンバー

バックナンバー

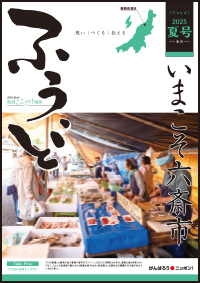

2025年夏号 第69号 いまこそ六斎市

何の変哲もない町の通りが、決まった日になると

地元の特産品や日用品の出店が立ち並ぶ

いきいきと活気あふれる仮設商店街になる六斎市。

実は、新潟県はこの「六斎市」が

全国でも最も多く開催されている県とのこと。

町の活性化を心から願う地元の住民、

新しい流通のかたちを模索する若い力、

そしてもちろん一期一会の出会いと買い物を楽しむ

お客様で成り立つ、新潟の六斎市を特集しました。

2025年春号 第68号 醤油色のお赤飯

お赤飯といえば薄いピンク色のごはん、

それが、日本全国での一般的な認識ではないでしょうか。

しかし新潟県の長岡市付近には、

お赤飯という名の「醤油色のごはん」が存在し、

一般的なピンク色のお赤飯と併せて

2種類のお赤飯が生活の中で親しまれてきました。

お酒としょうゆとお米の美味しいコラボレーション、

そんなオリジナリティあふれるお赤飯の物語です。

2025年冬号 第67号 甘くて深いお話

受験シーズンに活躍する神様と言えば、「学問の神様」菅原道真公。

ご自身やご家族の受験の際に手を打ちこうべを垂れたことが

誰しも一度くらいはあるのではないでしょうか。

「天神さま」として慕われた菅原道真公は

カラフルでかわいらしい天神菓子や、

地域の祭事としての「天神経」「天神まつり」として

いまも脈々と人々の生活の中に生きています。

そんな天神さまの「いま」を追いかけてみました。

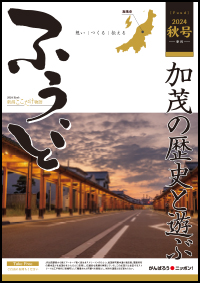

2024年秋号 第66

号 加茂の歴史と遊ぶ

新潟県の中央部、三方を新津丘陵に囲まれる加茂市は

古くから「北越の小京都」とも呼ばれています。

信濃川と加茂川という河川、青海神社の境内がある加茂山、

鳥居前町、宿場町の面影を残す旧市街や古くからの工業団地、

そしてもちろん田圃や果樹園といった農地まで、

域内は趣のある見どころが多く変化に富んでいます。

古代からの日本史がぎっしり詰まる歴史のタイムカプセル、

そんな加茂をぜひ文章で旅してください。

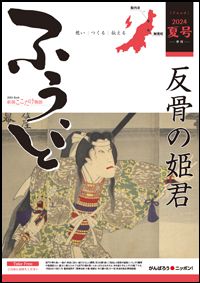

2024年夏号 第65

号 反骨の姫君

800年以上前に、時の鎌倉幕府に反旗を翻し

平氏の歴史を幕引きした姫君武将、それが「板額御前」。

巴御前、静御前とともに日本三大御前の一人とも称される板額御前は新潟県北部、現在の胎内市付近を地盤としていました。

男まさりの弓の名手として知られ、また捕虜として捕らわれた後も

その清々しい振る舞いで将軍の感銘を呼んだと言われる板額御前。

ルーツでもある越後城氏の歴史とあわせてひも解いてみました。

2024年春号 第64

号 安田瓦を知る

日本の伝統な建材である「瓦」。

その日本の主要産地の最北端が新潟にあることをご存じですか?

阿賀野川流域のまち安田では、古くから堅牢で雪国の気候に最適な美しい瓦を生産しており、会津若松の鶴ヶ城の天守閣も実はこの安田瓦で葺かれています。

持続可能性が重要視される世の中にあって、瓦はその性能とライフサイクルの長さにより再び脚光を浴びています。

瓦で町を元気にする安田の皆さんの活動も併せてご紹介します。

2023年秋号 第62

号 ハイカラが好き

新潟市の古町地区は歴史ある花柳街であり

その伝統とともに、湊町のハイカラな文化を伝えてきた

流行の発信場所でもありました。

新潟のB級グルメとして県民に親しまれている「イタリアン」も

1960年代に古町のハイカラ文化から生まれたことは

新潟っ子にもあまり知られていない事実です。

「イタリアン」から始まり、

大正時代の古町、芸妓さんの思い出、

そして現代の再興に関わる人々にまで繋がり続ける、

ハイカラな心意気をお伝えします。

2023年夏号 第61

号 野草を見つめる

日本全国どこにでも生えているありふれた野草「よもぎ」。

新潟県がそのよもぎの日本一の産地だということは

おそらくほとんどの人が知らないでしょう。

古くからよもぎは「お灸」に欠かせない材料であり、

また発酵させることでお茶や食品に、

また近年はジンなどのお酒にと用途が広がりつつあります。

ありふれているけど実は大きな可能性と実力を秘めた「よもぎ」。

そこにはタフでたくましい、野草ならではの強靭さがありました。

2023年春号 第60号 阿賀野川の誘い

新潟、いや、日本を代表する河川と言えば信濃川ですが

そのすぐに傍らには、国内で十番目に長く、

水量では2位を誇る「阿賀野川」があります。

栃木と福島の県境から会津を経て新潟平野に流れ出る阿賀野川は

信濃川とはまた違う、おおらかで豊かな表情を見せる大河です。

イザベラ・バードの物語や阿賀の個性的な祭事、

そして政令指定都市の新潟市街まで。

阿賀野川の流れに沿って歴史と文化をたどってみました。

2022年秋号 第58号 北海道の越後村

そこは明治時代に、フロンティア精神に燃えた

新潟からの植民者たちが入植した土地だったのです。

いまも4代目、5代目の皆さんが脈々と農地を守り、

日本でも有数のブロッコリーや絹さやの産地として発展。

越後の農民の魂は、遠く離れた北海道で受け継がれています。

この記事が、新潟と北海道をつなぐ歴史を掘り起こし、

後世に伝えるための記録となれば幸いです。

2022年夏号 第57号 未来への先手

住民の安全と、米どころ新潟の豊饒な農地を守っている分水路。

それが大河津(おおこうづ)分水路です。

人工の河川としてはあまりにも大きく、

そしてあまりにも当たり前に存在しているので忘れがちですが、

この大河津分水は基本の近代史でも類を見ない大規模な河川事業であり、

はじめて分水計画が幕府に請願された300年前から今まで、

多くの人がたゆむことなく関わってきた歴史があります。

2022年夏に通水100年を迎える大河津分水路。

その歴史と意義をあらためて確認することで、

豊かな新潟の大地を支える先人の労苦に感謝の意を伝えます。

2022年春号 第56号 倹約の美食

庶民の「生きるための食の知恵」も

脈々と、そして鮮やかに受け継がれています。

今回の「ふうど」では、鮭、そして米という

あたりまえの食材に焦点を当て、庶民の倹約という共通項で

どのような食文化が醸成されてきたのかを掘り下げてみました。

取材を通して見えてきたのは、母が子を思いやる心であり、

家族や親族の輪をむすぶ懐かしい味わいでした。

心まで美味しくなる倹約の美食をぜひお楽しみください。

2022年冬号 第55号 悠久の記憶

古い時代の農業技術、また自然環境を破壊するという

認識の方もいらっしゃるかもしれません。

今回の「ふうど」では、新潟県北部で古くから伝えられている

焼畑での赤カブづくりを取り上げました。

この焼畑農業は、自然破壊どころか農業と林業の有機的な融合。

新潟の自然に寄り添ったまさに「循環的な営み」でした。

その驚きを、ひと夏の記憶とともにお伝えいたします。

2021年秋号 第54号 新潟の風めぐり

特に冬は平均風速も高く、雪まじりの強風は

新潟の冬の風物詩ともいえるのではないでしょうか。

今回の「ふうど」は、その「風」を

神事、漁業、そして科学という異なる3つの視点で捉えてみました。

目には見えなくても、いつも当たり前に吹いている風。

これから迎える冬を前に、物語として風を感じてみませんか。

2021年夏号 第53号 にいがたの家宝

そこに実は全国では珍しい、地産の品種があるかもしれません。

そういった、いわゆる「在来品種」が、その種を守る人や、

種に合わせた栽培法で育てる人々のおかげで

絶えることなく収穫し続けられていることは、あまり知られていません。

表舞台には出ずとも、食文化を支え、伝える。

このような人々の手で「にいがたの宝」は次世代へと受け継がれます。

2021年春号 第52号 汽笛が響くまちで

新潟県新津市(現、新潟市秋葉区)。

最盛期は鉄道路線の要所であり、さらに

車両の製造や保守点検、そして鉄道に関わる人材の育成と

まさに鉄道をベースとした企業城下町といえる地域でした。

その新津で、いまも歴史的な車両を守り伝える人たち、

そして街の明日を担う人たちの今を取材しました。

2021年冬号 第51号 北風の置きみやげ

皆さんご存知のブランドや商品もたくさんあります。

一方そのかたわら、大規模な商流からは離れたところで

ちょっとしたおやつや小腹を満たすための

素朴な乾物文化があるのをご存知でしたか?

新潟のお米と北風がつくる伝統の保存食、

かき餅・あられをぜひご賞味ください。

2020年秋号 第50号 カムバックほっこり

人形やお菓子などのロングセラー商品。

お土産屋さんや駅、空港などで見たことはあるけど、

由来やいわれはよくわからない、という方が多いはず。

ひっそりと、でも脈々と受け継がれてきた

心あたたまる造形美を見直すことで、

地域発の「元気」をいただくことができるかもしれません。

2020年夏号 第49号 大金山の思い出

しかしそれより前の時代に、名将上杉謙信が開発した金山があったのです。

今回は「謙信の隠し金山」と呼ばれる高根金山を切り口として

新潟県北の高根地区に伝わる歴史と、

今の時代にも息づく生活文化や食文化を取り上げました。

奥まった山中にある集落が持つ底知れないポテンシャルと

そこに集まる幸せを感じ取っていただければと思います。

2020年春号 第48号 豪農の館の樹々

その遺構や歴史は、いまも新潟市の北方文化博物館で見ることができます。

今回はその伊藤家の「樹々」に焦点を当て

8代にわたり受け継がれる伊藤家と地域との深い結びつき、

そして非凡な造園師による作庭とそれを今に伝える人々を取材しました。

緑の時期を迎え、より美しさと勢いを増す樹を見ながら

豪農のこころに思いを馳せていただければと思います。

2020年冬号 第47号 ちんころ物語

真っ白な雪景色のなか、鮮やかな赤、黄、緑の色をあしらった

かわいらしいマスコットが売られています。

これが雪国の冬をいろどる「ちんころ」です。

1体1体の表情が微妙に違う、手作りの味わいが魅力で

寒いなか露店の前に行列ができるほどの人気商品なのです。

お米の粉を練り、手のひらでひとつひとつ作り上げる小さな美。

「ちんころ」の魅力を少しでもお伝えできればと思います。

2019年秋号 第46号 鄙のしあわせ

各地で活発になってきています。

文化財や遺産としてではなく、実際に住まうための家として

新潟の古民家をリプロダクトしている

建築家のカール・ベンクスさんにお話をうかがうことで、

日本の建築文化の素晴らしさを感じることができました。

頑固な建築家と頑固な棟梁による古民家再生。

古い集落から新しいしあわせが生まれようとしています。

2019年夏号 第45号 川のなかの秘策

大きな課題であることは明らかです。

その解決策の一つである「粗朶沈床工事」をご存知でしょうか。

自然の産物である雑木を用いた持続可能性の高い治水工法で

実は新潟の技術者が深く関わっている工法です。

オランダと日本の技術者のコラボレーションが生み出す

まさに水中の秘策。その歴史と物語を追ってみました。

2019年春号 第44号 ジャズ都市新潟

そんなエピソードは、調べてみるとけっこうあるものです。

新潟市とジャズのつながりもそのひとつ。

ジャズが支えた進駐軍時代の街の賑わいや、

巨匠デューク・エリントンとのエピソードは

今となっては知る人ぞ知る物語かもしれません。

過去の物語から現在進行形のイベントまで、

新潟とジャズの深くて熱い関係をお届けします。

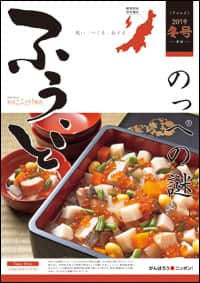

2019年冬号 第43号 のっぺの謎

たくさんの野菜と海の幸が、彩りよく盛られた椀は

お正月に欠かせない風物詩です。

その「のっぺ」、実は全国で、また新潟県内でも

さまざまなバリエーションがあることをご存知ですか?

先祖代々、長い歴史の中で積み重ねられた

美味しくて愛おしい「のっぺの謎」を解き明かします。

2018年秋号 第42号 異邦人の小さな旅

異文化の人たちにとって、どのように映るのだろう。

その思いが、今回の特集の発端でした。

「古き日本」の風情を残す3つの地区を

異国新潟で長く暮らす女性たちと歩いてみました。

典型的な風景からも、平凡な毎日からも、新しい発見がある。

そう気づいた、秋の小さな旅の記録です。

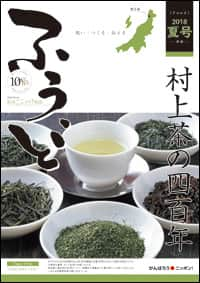

2018年夏号 第41号 村上茶の四百年

そのまろやかな甘みは県内外にファンも多く、

城下町の旅を楽しむ上で欠かせない味覚でもあります。

そんな村上茶の魅力を掘り下げるべく、

由緒ある老舗の茶舗、そして新緑の茶畑を取材しました。

サムライがもたらし、町人が育てた村上茶。

豊かな香りと味わいを、写真と文字でお届けします。

2018年春号 第40号 亀田に驚く

その節目の一冊は、編集部の地元である

「旧亀田町」にスポットを当ててみました。

知っているようで、意外に知らなかった亀田の魅力。

ここには今も昔も変わらぬ人々の活力がありました。

足元を見直すことの大切さに気付かせてくれた

亀田の素晴らしさに心から感謝します。

2018年冬号 第39号 海と大河の物語

都市の中心部に港が入り込む、全国的にも珍しい港。

2019年1月1日、新潟港は開港から150年を迎えます。

港に出入りする船を守る人々の、想像を超えた活躍。

そして港ならではの殖産興業によって、新潟港はその歴史を紡いできました。

新潟の産業や文化と密接に関わってきた

港をめぐる物語をぜひお楽しみください。

2017年秋号 第38号 八十里越の覚醒

30年以上の歳月をかけて進んでいる壮大なプロジェクト

それが「八十里越改修事業」。

その過酷な現場には、最新の技術を駆使して活躍する

誇り高き土木マンたちがいました。

山を掘り、峠を越えて開通の日を目指す

そんな男たちのドラマがここにあります。

2017年夏号 第37号 おしゃべりな麩

ところがその代表である「車麩」が

新潟県だけの特産品であることは、県民には案外知られていない。

そして麩が、湯葉・干瓢・干し椎茸とともに乾物四天王と称され、

日本全国の食を支えていることも。

雪国新潟に根づいた麩の魅力を改めて探ってみました。

どうぞお楽しみください。

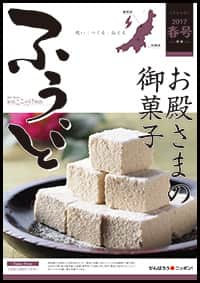

2017年春号 第36号 お殿さまの御菓子

日本三大銘菓のひとつである「越乃雪」。

和菓子の文化が「サムライ」の風習とつながり、

240年経った今でも、城下町長岡で受け継がれている。

その根底には、義理を重んじ、常の努力を怠らない

日本人のまっすぐな精神があったのです。

かわいらしいお菓子と、強面のお侍さんの意外な関係をひもときました。

どうぞお楽しみください。

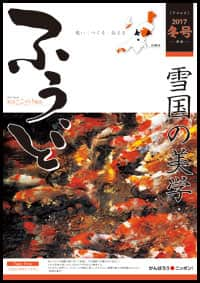

2017年冬号 第35号 雪国の美学

いまや世界中の愛好家を魅了する観賞魚になった「錦鯉」。

その錦鯉の発祥の地が新潟であり、

そして今現在も、日本的な美をあらわす文化として、

さらに新潟発のグローバルビジネスとして

新潟で発展を続けていることはあまり知られていません。

あらためて錦鯉の生産現場に分け入り、その真価を探ってみました。

どうぞお楽しみください。

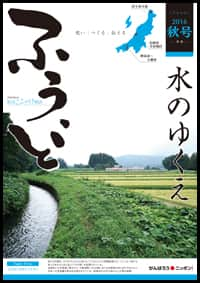

2016年秋号 第34号 水のゆくえ

ふんだんに溢れる清水を用いた米作りや酒造りなど

水を活かしたさまざまな産業や文化が育まれてきた土地でもあります。

しかし、ただ恵まれているだけではなく、

過去には水を活用するための多くの労苦があったこと、

また現代でも水を活かすためのチャレンジが行われていることは

それほど伝えられていません。

今回は上・中・下越と、広い地域にわたっての

水と人とのかかわりを取材しています。

どうぞお楽しみください。

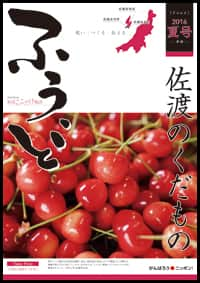

2016夏号 第33号 佐渡のくだもの

特徴的な気候風土のもと、たくましい島の人々の努力や精神が

一種独特な果樹文化を育んできたのです。

佐渡の金銀にも見劣りしない、みずみずしく輝きを放つ佐渡のくだものを、

ぜひ一度ご賞味ください。

2016年春号 第32号 みんなの笹団子

地域の人々にとってはありふれたものであるがゆえに、

その由来や歴史について語られた資料は、さほど多くありません。

そこで今回の取材にあたっては、

まず大勢の方に笹だんごについての思い出を語っていただきました。

結果として、それらは貴重な時代の証言であり、

文化が遺されていく過程でもありました。

「笹だんごは庶民の歴史に紐づいた、新潟県民のソウルフードである」

それがわかっただけでも、今回取り上げた価値はあるのかなと思います。

2016年冬号 第31号 白銀はまねくよ

しかし全国的な傾向と同じく、最盛期と比べると、

レジャーとしてのスキー人気は下火だと言わざるをえません。

でも実はこの冬は、新潟のスキーの歴史でも

重要なシーズンになる可能性があります。

そう、アルペンスキーのワールドカップが

日本では10年ぶりに、湯沢町の苗場スキー場で開催されるのです。

ワールドカップ開催に向け尽力するスタッフのインタビュー、

そして新潟にスキーが伝来した100年前のエピソードをたどり、

新潟とスキーの深くて長い結びつきを紹介します。

2015年秋号 第30号 哲学するワイン

「日本のワインぶどうの父」と呼ばれる人物が

実は新潟の人であることをご存じでしょうか。

新潟の気候と土壌の特性を活かした

ぶどうを作り、ここでしかできないワインを

生産しているワイナリーが新潟にあります。

確固たる哲学を持ち、数十年先のロマンを描く

新潟のワイン造りの調整をお届けします。

2015年夏号 第29号 祈りの花火

刹那の美に酔うだけの花火大会は、ある意味、とても高価で贅沢なイベントです。

新潟県は花火王国といわれるほど、その規模や大会の件数を誇りますが、

その背景に各地の歴史と熱い想いがありました。

観光誘致とは別な次元で、各地の花火大会が愛されています。

そして戦後70年のこの夏、花火が平和の使者として新たにミッションが加えられました。

2015年春号 第28号 百年先の彌彦神社へ

2015年冬号 第27号 ぞっこん佐渡寒ブリ

ブリは日本人には馴染みのある魚。でも市場に出回るものは、大半が養殖もの。

ところが佐渡では年間を通じて正真正銘・天然ものブリが多く獲れる。

なかでも冬の産卵前の大型ブリは脂がのり、「寒ブリ」と言われ昔から全国的に知られてきた。

今号ではトップブランドに匹敵する佐渡の寒ブリの漁獲現場から流通、そして旬ならではの極上の旨さを確かめてみた。

2014年秋号 第26号 人口日本一だった新潟縣

県の面積は全国5位なのに、どうして、そんなに多くの人口になったのか。新潟が大国だった時代を覗きながら、それにいたるまでの背景を探ってみました。

2014年夏号 第25号 なすの王国 にいがた

その購入額は日本のトップクラス。栽培面積も三十年以上前から、つねに全国一。

奈良時代に伝来し江戸期にはすでに全国的な夏野菜になった、なすがどうして新潟だけ栽培面積、品種の数とも突出しているのか。

いろんな謎を巡ると、新潟の風土と農民の優れた味覚に辿りついた。

2014年春号 第24号 大新潟砂丘

越後平野の日本海側にある、長さ約70kmにおよぶ日本最大級の新潟砂丘。

この砂丘形成のメカニズム、砂丘地に進出した人々が負ったリスクとその対策などを探ると、自然と文明の関係性がシンプルに見えてきます。そして人間はどんなに過酷な環境にあっても、いつかは恵みに変えていくチカラがあることを歴史が証明していました。風景に籠められている大地と人の物語。みなさまの身近な風景を見ながら、お楽しみください。

2014年冬号 第23号 良寛さんを想う

戦中から戦後の一時期、小学校の教科書にも紹介され、

日がな子供たちと遊ぶ良寛像が定着しています。

でも一人の人間の生き方としてみた場合、

そう生易しいものではありません。

今号では無一物の生き方に徹し、生涯にわたり

独創的な表現を追求した『良寛さん』の感覚に

触れたくて、ゆかりの地を歩いてみました。

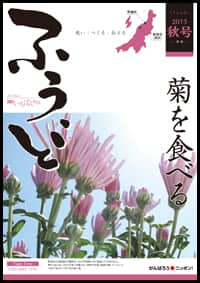

2013年秋号 第22号 菊を食べる

新潟県人は、江戸の頃からごく普通に食用菊を食べてきました。

でも、よく考えると菊の花を食べるなんて不思議です。

今号では、この謎解きをしながら栽培研究者、生産販売者、

学術研究者から食用菊への想いを伺ってみました。

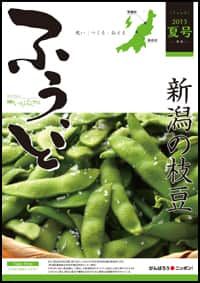

2013年夏号 第21号 新潟の枝豆

当然、新潟県の枝豆栽培面積は全国一位。なのに出荷額は六位から七位で、その差は、農家さんの自家消費にあてられています。新潟県人は、どうしてこんなに枝豆が好きなのでしょう。

2013ふうど夏号では、枝豆産地や新品種開発の現場を訪ね、その謎を探ってみました。

普通に食べている枝豆のひと粒ひと粒がさらに美味しくなり、愛おしさまで感じる話題が満載です。

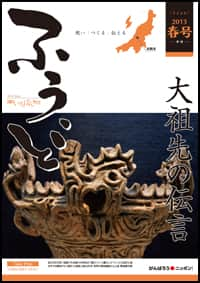

2013年春号 第20号 大祖先の伝言

この世界でも類例のないエネルギッシュな造形から、当時の人たちの暮らしぶりと想いを探ってみました。謎解きの案内役は、実際に遺跡の調査研究をする長岡市の学芸員の皆様です。

かつて、この同じ大地で日々を送った大祖先たちから、どんな伝言を聴けるのでしょうか。

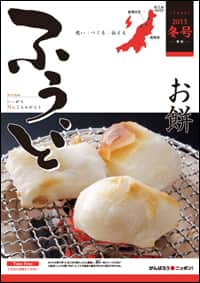

2013年冬号 第19号 お餅

十人十色のこだわりで楽しめる餅は、いまでも年代を問わず日本人に好まれているポピュラーな食品。でも本来は神の依代になる貴重な食品でした。

奈良時代の「豊後国風土記」などに、餅は神のチカラを象徴するものとして描かれ、1300年を経た21世紀でも、その精神性はさまざまな伝統行事を通じ、親から子にリレーされています。

これほど意味をもち、しかも長い年月を越えてきた食品は珍しいことから、今号では「お餅」の魅力と謎に迫ってみました。

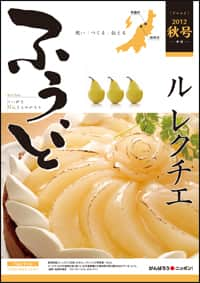

2012年秋号 第18号 ル レクチエ

たしかに本格販売の歴史はラ・フランスが長く、販売量もル レクチエの10倍近くあるため無理もないことですが、栽培が難しく長い間畑の隅に追いやられていたル レクチエが、その本来の美味しい才能が再発見され、多くの人びとの苦労の結果、市場に出回るようになった事実は感動的です。知るほどに神意を感じます。

11月下旬から12月末ごろまで、機会がありましたら、ぜひル レクチエを手にとってみてください。今世紀最大といわれた台風17号の暴風雨を無事凌ぎきった、強者たちばかりですから。

2012年夏号 第17号 大いなる財産 信濃川

新潟県には日本一長い信濃川が流れています。阿賀野川のほか、たくさんの中小河川が流れています。いまでこそ沼や潟が干拓され広々として平野になっていますが、ほんとうは日本海側随一の水郷地帯です。

今号のふうどでは、あらためて水と風土、水の力について探ってみました。いつものことながら現場でたくさんの誠実な人と逢いました。とくに今回は、洪水から町を守る最前線を訪ね、黙々と職務に精励している方々に接し身が引き締まる想いがしました。

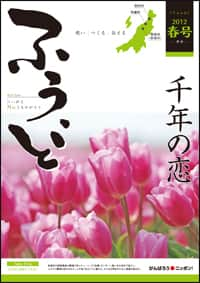

2012年春号 第16号 千年の恋

新潟県の県花であるチューリップ。見慣れた感が強く、ある意味平凡に映る花ですが、調べていくうちにビックリの連続。中近東の山々に咲いていた自生種に始まり、世界各国で園芸品種が開発され巨大ビジネスになっている現代まで、およそ千年。いつの時代も、この花に魅せられ虜になった人びとがいました。もちろん新潟県でも。日本で初めてチューリップ球根生産のビジネスを興した先人、その誇りを守り伝える品種開発者、一輪の花を丹念に育てる優れた栽培農家など、「東洋の花園」という賞賛にふさわしい物語が現在も進行中です。

知るほどに虜になる花。この春、チューリップに小さな恋をしてみませんか。

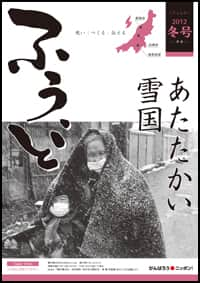

2012年冬号 第15号 あたたかい雪国

北越雪譜が著わされてから約200年。当時と現代と、変わったものと、変わらないものを探してみました。そこには昔にかわらず過酷な自然という逆境をバネに、困難を克服しようとするたくさんの人間の意志がありました。あたりまえですが、やはり風土が人と文化を育てるのです。

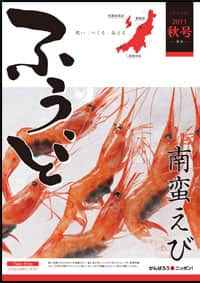

2011年秋号 第14号 南蛮えび

南蛮えびの生態や産地の漁法を追ううちに、大自然がすべて繋がりあっていることに遅まきながら気づきました。また南蛮えびは種族保存のために、実に巧みな生き残り戦略を身につけていました。

大地の物語と小さな生命の物語、そして漁師さんの物語、南蛮えびが町おこしの主役になった話、さらに次代を考える資源保護の話など、南蛮えびの周辺は話題に満ちています。

2011年夏号 第13号 宝の島

今号の「ふうど」では寺社建築を入口に、佐渡の長い時間を旅してみました。それらは、数ある神社仏閣のうちの、ほんの一部にすぎません。まだまだ歴史を記憶する、たくさんの自然や建造物があります。能や伝統芸能などにおよぶと、もうあふれんばかり。

やっぱり佐渡は正真正銘、宝の島なのです。

2011年春号 第12号 ふたつの始まり

新潟県は、古代から地下資源に恵まれていました。現在も石油・天然ガスは全国トップの産出高を誇っています。とくに明治期の石油産業の隆盛は、殖産興業の機運と連動し県内工業の近代化に貢献しました。大地の力を最大限に活用した結果です。そして21世紀。

自然エネルギーの開発普及が地球全体のテーマになり、県内でもさまざまな取組が行われています。今号では風力と太陽光の発電所を取材しました。世界中の耳目が福島原発事故に集まるいま、小さな希望になれば幸いです。

*日本初の太陽光商用発電を行っている雪国型メガソーラー発電所では、一般向けの見学会も実施しています(要予約)。詳しくは、事業主である昭和シェル石油(株)までお問い合わせください。

2011年冬号 第11号 一滴の文化

上越市出身の世界的な酒博士、

坂口謹一郎博士の名著「日本の酒」の書きだしです。

この名文に惹かれ、日本酒の文化性と新潟清酒について、

ビギナーの視点で探ってみました。

未来に伝えたい物語がたくさん見つかりました。

新しい年の始まりを寿ぐ“読む酒”になれば幸いです。

2010年秋号 第10号 復活 柳がれい

不確実性の高い天然資源に向き合い、洞察と推理と実践を繰りかえしながら、ようやく叶った『柳がれい』の復活。「人が減らしたものは、人が増やす」という信念をもち、地道に努力を重ねた研究者や漁業者たちのリアルな姿は、これからの海と人とのかかわり方に大きな示唆を与えていました。

新潟市は、風土に恵まれています。朱鷺メッセに隣接する新潟魚卸売市場へ行くと、そのことを心から実感します。都市の貌のすぐわきで、有史以来続いている漁撈の現場を目のあたりにできます。ほんの2~3時間前まで海中で生きていた、色んな魚たちを水揚げする作業の隙間から、海の大きさと漁業者の努力が透けて見えてきます。これを機会に、海や、海とかかわる漁業者にまなざしを向けていただければ幸いです。

2010年夏号 第9号 未来へ

今回の「ふうど2010夏号」の佐渡金銀山特集は、西欧の都市や日本国内に残るおよそ100冊に及ぶ相川金銀山の稼ぎ方を詳細に記した鉱山絵巻の存在を知り、また幕末の日本研究の第一人者シーボルトもこの鉱山絵巻に注目した事実を発見したことから、当時の佐渡金山の規模・技術力・生産システムは世界レベルなのではないか、というグローバルな視点から出発いたしました。 幸いに、「新潟県」と「佐渡市」では、ユネスコの世界文化遺産登録に向けて遺跡の整備や専門家による裏付け調査が進み、一見して無用の長物と思われた近代産業遺跡群が、過去の栄華を物語る巨大な現物として輝きはじめました。それは、初めて見るもうひとつの佐渡金山です。とても魅力的です。どうか、みなさまも世界遺産登録前夜の静かで饒舌な、相川金銀山や山里の西三川砂金山を訪ね、新しい佐渡を発見してみてください。

2010年春号 第8号 繋がる

2010年冬号 第7号 新潟・本物の味

2009年夏号 第6号 ジェラート日和

太陽が笑う、青空が誘う。こんな日はジェラードを食べに行こう。